在厦门大学,“群贤楼”有着无与伦比的特别意义,它见证着陈嘉庚先生教育报国初心大爱落地生根。

在这座历经近百年沧桑的楼宇正厅左侧壁上,镶嵌着一块醒目的石碑,上书“黄君奕住,慷慨相助有益图书,其谊可著。”由陈嘉庚先生于1931年6月亲笔题写,纪念和表彰著名爱国华侨黄奕住先生的助学善举。

1921年,陈嘉庚先生倾资创办厦门大学,黄奕住先生对校主雄心壮举充分认同,慷慨捐赠10万元,给予坚定支持;1927年,他再捐3万元,襄助厦门大学购置图书及设备,诠释了一位商界巨子爱国爱乡、兴教兴学的赤诚情怀。

风华百年,世纪沧桑,黄奕住先生的恩义,永铭厦大史册,而他跌宕起伏的人生传奇也给世人以丰富的启迪。

祸从天降,被迫下南洋

黄奕住先生,1868年出生于福建南安县石笋村黄姓农家,为紫云派黄守恭后人,祖先曾任高官显职,后归隐在家务农。因经济条件差、医疗水平落后,父母渴望“留住”这个男孩,以期传宗接代,为其取名“住”,乳名唤作“阿住”。

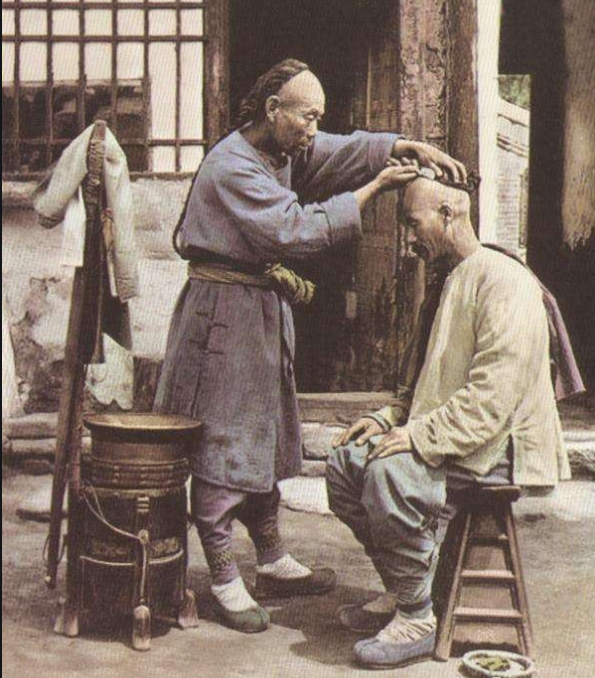

(清末理发匠)

黄奕住先生幼时曾上数年私塾,聪颖过人,之后因家贫辍学种田;12岁时师从伯父学习理发,学成后每天挑担走街串巷,挣钱补贴家用;为一位乡绅理发时弄伤其眉角,乡绅认为被触霉头,扬言要让其家破人亡。无奈之下,年方17岁的他与家人商量后,变卖家田,携36块银元经厦门下南洋避祸谋生。正是这次“威逼”,成就了一位声名赫赫的商业巨擘。

勤劳智慧,披沙拣金豆

到南洋后,黄奕住先生依靠为通商口岸华工剃头为生,人称“剃头住”,先后辗转新加坡、马来西亚等地,落脚印尼三宝垄,在老华侨魏嘉寿先生资助下,改行做起“货郎担”。

凭着超人的勤劳节俭、过人的智慧胆识,黄奕住先生的生意越做越好,有了自己的杂货摊,主营各地土特产,发展成为固定店面,购买了货运马车。19世纪末20世纪初,黄奕住先生洞察糖业商机,果断入主营糖业,成立“日兴行”,到各地收购蔗糖,低买高卖,获利丰厚。一战伊始,他大量收购蔗糖,战争结束后,获得空前暴利,成为爪哇地区最著名的四大糖商之一。黄奕住先生乘势进入房地产、金融业,涉足银行业、保险业,逐步建立起了庞大的商业王国,成为了名副其实的印尼首富。

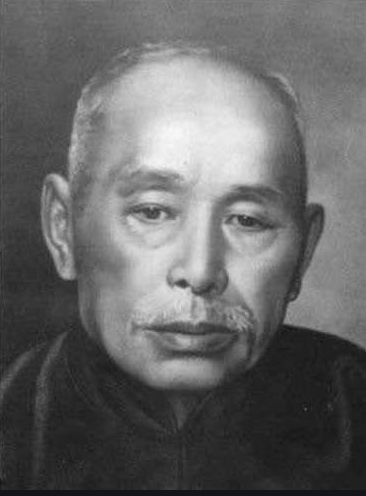

(黄奕住先生)

眷念祖国,造福桑梓地

然而,荷兰殖民政府对印尼采取“敲骨吸髓”式统治。一战结束后,勒令华商缴交巨额“战时所得税”。有人建议黄奕住先生加入荷兰国籍,享受减免权利,日本领事拉拢他加入日籍,以获“保护”。他均断然拒绝,毅然返乡,誓与祖国共荣辱。

1919年4月,51岁的黄奕住先生将其积蓄约合2000万美元汇回祖国,结束了他侨居印尼35年的生活、事业,返回福建,定居厦门鼓浪屿。之后,他兴建了“中国第一别墅”鼓浪屿“黄家花园”,创办了民国最大民营银行中南银行,并修筑海堤、办理水陆联运、兴建新式房屋、修建上李水库、创办厦门自来水公司、统一电话公司、兴建厦门市内外公路、成立黄日兴银庄、海通船务公司、厦门全禾汽车公司等,以超前的眼光和巨大的投资,开启厦门城市现代化建设历程,为“鹭岛”成为世界著名“花园城市”和“宜居城市”奠定了坚实基础。黄奕住先生还致力于开发闽西矿产资源,筹建漳(州)龙(岩)铁路等,得到南洋华侨和闽地乡贤普遍赞誉。

(厦门大学名誉校董黄奕住先生<1935 年-1937年>)

心怀大爱,慈善育英才

“吾幼失学,为大憾事……为青年学子略尽吾情,弥吾阙憾焉。”黄奕住先生惦念并襄助家乡文教事业,除慷慨襄助厦门大学外,还在故乡南安创办斗南小学、斗南初级师范学校,学校所有经费“均由他独资供给,虽匪患频仍,不少波折,仍不忍其停顿”。他接手厦门女子师范学校,并改名“慈勤女子中学”,每年提供三分之二办学经费,直至学校因厦门沦陷被迫停办。黄奕住先生还捐建厦门同文书院教学楼,开办鼓浪屿图书馆,为推动文教事业发展做出了重要贡献。

此外,黄奕住先生还对三宝垄印尼华侨学校、新加坡华侨中学、上海复旦大学、广东岭南大学等国内外学校“倡捐巨资,累数十余万金。”他躬身垂范,教育子弟,“吾爱国爱乡之心,不后于人。”民国政府颁授“急公好义”、“乐善好施”等荣誉匾额,褒奖其急危救困、造福乡邦的善心善举。

(黄奕住先生)

“绝不加入外国籍,依赖外人。”黄奕住先生深为自己是中华儿女而自豪。他于1945年6月15日病逝,临终之际,依然教诲子孙,继承其遗志,忠于祖国。

(综合整理/叶添

图文编辑/吴琦琦

图片来源/校档案馆、网络)